シリーズ 治療効果をプラスする「最新のがん治療」

~さまざまながん種に対する免疫細胞療法の効果~

第16回 肺がん

加藤洋一

新横浜かとうクリニック院長

新横浜かとうクリニックでは、通院抗がん剤治療や免疫細胞療法、温熱治療、がん遺伝子検査などを駆使し、患者さんへの治療を行っている。その治療のコンセプトは「治療効果をプラスする治療法がある」。つまり、標準治療に他の治療をプラスし、少なくとも生存率を70~80%まで引き上げることを目指しているのだ。その切り札の1つである免疫細胞療法として樹状細胞がんワクチン(樹状細胞ワクチン療法=バクセル)、活性化リンパ球療法、WT–1 CTL療法などを実践している。

本連載では、これらの免疫細胞療法がそれぞれのがん種にどのような効果をもたらしたのか、というがん種別の症例を治療方針と共に紹介していく。今回取り上げるのは、肺がんである。

肺がんの特徴・標準治療

肺がんは、日本国内では罹患者が3番目に多く、死亡者が最も多いがん種である。また、肺がんは、小細胞肺がんと非小細胞肺がんに大別できる。そして非小細胞肺がんは、腺がん・扁平上皮がん・大細胞がんの3種類に分けられる。

肺がんは主気管支や臓側胸膜に浸潤しやすく、次いで胸壁、横隔膜、縦隔胸膜、壁側胸膜などに、さらには縦隔、心臓、大血管、気管分岐部、気管、食道などへ広がっていく。また、主にリンパ節や肺葉、もう一方の肺や脳、骨、肝臓、副腎などに早いうちから転移する。

肺がんの標準治療は、一般に早期であれば手術、あるいは放射線治療が、進行していれば抗がん剤・分子標的薬を用いた化学療法が選択される。

昨今の医療は、体に対して負担の少ない低侵襲の方向に進んでいる。肺がんの手術も同様で、縮小手術とか区域切除術と呼ばれる、より手術範囲の少ない手術が行われている。肺がんが小さい場合には、がんのある肺区域だけを切除したり、がんとその周辺を楔形に切除したりする縮小手術が行われる。しかし、肺がんが肺の周囲に浸潤しているときは、がんが広がっている周辺の組織も含めて切除する拡大手術を行う場合がある。切除する範囲は、がんがどこまで広がっているかで異なるが、肋骨、脊椎骨、横隔膜、心臓を含む心膜・心臓の一部(左心房)などに及ぶこともある。これらの手術は、治癒が望めると考えられるときに行われる。

肺がんへの放射線療法は、たとえば、非小細胞肺がんのⅠ期で、何らかの原因で手術ができない人、どうしても手術を受けたくない人に対して治癒を目的として行われる。また、Ⅲ期の非小細胞肺がんで手術や化学療法を受けられない人に対し、放射線治療を行ったり、化学療法や手術と併用したり、術前補助療法として化学療法との併用も行われる。加えて、Ⅳ期の放射線療法は、主に転移のために生じている症状の緩和に用いられる。とりわけ、骨転移と脳転移に対し高い効果を発揮する。

また、小細胞肺がんは進行が速く、発見時には進行しているケースが多いが、抗がん剤が比較的効きやすいとされている。

その小細胞肺がんの化学療法で、よく行われる多剤併用療法は次のとおり。シスプラチン+エトポシドの「PE療法」。シスプラチン+イリノテカンの「PI療法」。シクロホスファミド+ドキソルビシン+ビンクリスチンの「CAV療法」。カルボプラチン+エトポシドの「CE療法」。「PE療法」と「CAV療法」の交代療法……など。

もう一方の、非小細胞肺がんは、一般に抗がん剤がよく効くがんというわけではない。それでも、Ⅲ期以降の進行した病期では、手術だけで根治することはまずないとされており、病期に応じて化学療法を行ったり、放射線療法を併用したりする。

昨今では、分子標的治療薬の効果を予測できる検査が行われ、効果が期待できると判断された場合には、1次治療で分子標的治療薬を使うのが主流になっている。

その検査とは、がん細胞の細胞膜にあるEGFR(上皮成長因子受容体)とALK(未分化リンパ腫キナーゼ)。EGFRの遺伝子変異が陽性の場合はEGFR阻害剤のゲフィチニブかエルロチニブを、ALK融合遺伝子転座が陽性の場合はALK阻害剤のクリゾチニブを用いる。

EGFRやALKが陰性の場合や、これらの阻害剤が効かなくなったときには肺がん細胞の形(組織型)や全身状態、年齢などを考慮して抗がん剤を選ぶ。よく用いられるのは、プラチナ製剤のシスプラチンとカルボプラチンを中心にしたプラチナ併用療法である。それに組み合わせる抗がん剤としては、パクリタキセル、ドセタキセル、ゲムシタビン、ビノレルビン、イリノテカン、ペメトレキセド、テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合、ナブパクリタキセルなどが挙げられる。

手術で取り切れてⅠB期からⅢA期までと診断された患者さんには、術後の再発予防を目的とした補助療法として、抗がん剤を投与することが推奨されている。それと、Ⅱ期・ⅢA期の患者さんにはプラチナ製剤併用の抗がん剤が、ⅠB期の患者さんにはテガフールウラシル配合剤が用いられる。

当クリニックにおける 樹状細胞がんワクチンの実際

当クリニックで行っている樹状細胞がんワクチンは、がん細胞の抗原情報をがんペプチド(がんの特異的抗原)として認識する樹状細胞を用いた治療法である。その樹状細胞がんワクチンには、WT1–1、WT1–2、MUC1、HER2、AFPペプチドワクチン(αフェトプロテイン由来のペプチドワクチン)の5つがある。それらの使用法の用途はがん細胞の形態によって異なり、腺がんには4つのうちのどれかを、扁平上皮がん・小細胞がん・大細胞がんにはWT–1のみを使用している。

当クリニックでは、基本的に樹状細胞がんワクチンの接種は、2週間に1回ずつ計5回(3カ月間)を1コースとしている。そのコース中に、患者さんの免疫反応がしっかりとアップしているのかを調べる。そして、1コースが終了して2カ月以内に、さらにその3カ月後にCT検査を行い、治療効果の評価を行う。ちなみに、治療終了時点でそれほど効果が認められなくても、治療終了から3カ月後に著明な効果が認められるケースも多々ある。

また、樹状細胞がんワクチンは、患者さん自身が持っている免疫力をアップさせるので、他の治療法と併用しやすい。とりわけ、患者さんから採取したリンパ球を増強し、約1000倍に増やして体内に戻す活性化リンパ球療法との相性は抜群である。

樹状細胞がんワクチンと抗がん剤との相乗効果

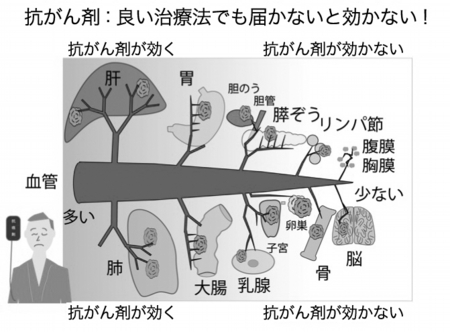

標準治療にしても免疫細胞療法にしても、その効果はがんの部位によって大きく異なってくる。というのは、その部位によって血流が異なってくるからだ。たとえば、肝臓や肺は血管が多く、胃や大腸もそれが多い。これらの臓器に比べると胆管や膵臓は血流が少ないし、乳腺もそれほど太い血管が通っていない。また、子宮や卵巣は血管がだいぶ細く、さらに骨や脳の中の血管も太くないし、リンパ節はかなり細い血管が入っているだけで、腹膜・胸膜には血管がほとんどない。

こうしたことが意味しているのは、点滴で投与される抗がん剤は血管の多い部位に薬が届き、良い効果が得られやすいということだ。逆に言えば、血管が少ない部位は抗がん剤の効果が乏しいと考えられる。

つまり、抗がん剤は、肝臓や肺などのがんには効くが、血流が少ない腹膜や胸膜、脳や骨、リンパ節などのがんにはほとんど効果がないと考えられる(図1参照)。

図1

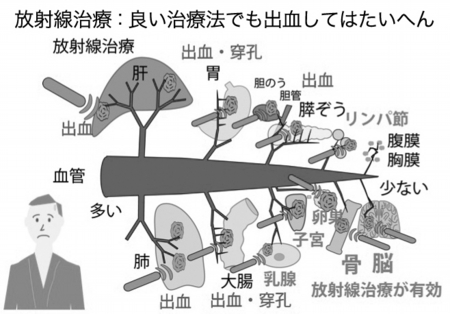

放射線治療に関しては、だんだん精度が高くなってきているものの、体のどこに当たってもいいというものではない。肝臓であれば、出血が怖いので、太い血管のそばに放射線を当てることはできない。胃や腸も、放射線を当てると、穴が開いてしまう可能性があるので、照射しにくい。ただ、血流が少ない部位になれば出血のリスクが減ってくるので、放射線を照射しやすくなる(図2参照)。

図2

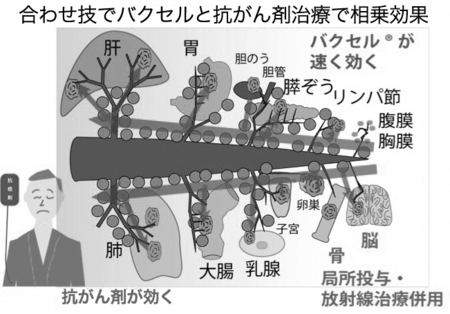

では、樹状細胞がんワクチンはどうかと言えば、これは鼠径部や腋から注入し、リンパ管の流れに乗って、血液とは逆に心臓のほうに向かって進んでいく。したがって、抗がん剤の効果が乏しい腹膜、場合によっては胸膜にも効果を発揮する(図3参照)。

図3

樹状細胞がんワクチンの場合は、接種したところに近い部位から効いてくる。だから、部位によって「効果があるか・ないか」ではなく、部位によって「効果が早いか・遅いか」なのである。したがって、肝臓や肺に関しては、周囲のリンパ腺に入ってからその中に入ってくるので、少し時間がかかるということになる。

樹状細胞がんワクチンと抗がん剤との併用が良策だとされるのは、抗がん剤が樹状細胞がんワクチンが届くのが遅い肝臓や肺から効いてきて、抗がん剤が効きにくい部位には樹状細胞がんワクチンが届くのが速いからである。

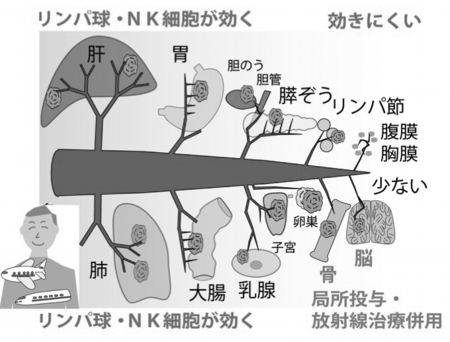

また、先述の活性化リンパ球療法は、抗がん剤と同様に点滴で投与する。したがって、肝臓や肺、胃、大腸などには、比較的、素早く届く。もちろん、リンパ節に樹状細胞が入っていれば、そこにリンパ球は呼ばれる。それが、樹状細胞がんワクチンと活性化リンパ球療法の相性が抜群だとされる理由である(図4参照)。

図4

肺がんは、見つかったとき、すでに手術できないことが少なくない。そのような患者さんに対し、標準治療の領域では抗がん剤が使用される。それによって一時的には改善されるものの、その後、リンパ節や脳、骨などに転移してしまうことが多い。そうなる前に、樹状細胞がんワクチンによる治療を行ったり、あるいは樹状細胞がんワクチンに活性化リンパ球療法を併用したりすれば、抗がん剤が効きにくいリンパ節や胸膜、腹膜への効果が出やすい。だから、可能であれば抗がん剤の効果が乏しくなる前に樹状細胞がんワクチンによる治療を始め、肺の内部と腹膜まで届く、両者の相乗効果を得ることが望ましい。

肺がんへの奏功例

当クリニックで免疫細胞療法を受ける患者さんの大部分が、ステージⅣか再発・転移のがんを抱えている方々である。以下にご紹介する3人の方々も、全員が進行性の肺がんを抱えていた。

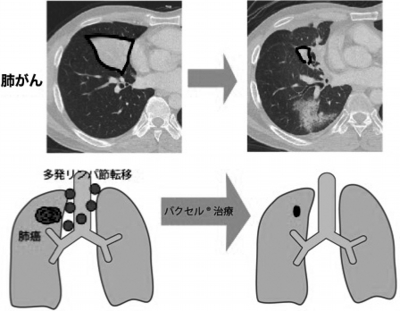

1つ目の症例の患者・Aさん(60歳代・男性)は、健康診断において肺がんが見つかった。術前にはⅠ期の診断だった。しかし、術後、リンパ節への転移が多数見つかり、ⅢA期との診断を受けた。加えて、CT検査にて、鎖骨下リンパ節までの多発リンパ節転移が見つかり、抗がん剤治療と放射線治療を受けながら、当クリニックを受診した。当院で樹状細胞がんワクチンを1コース行ったところ、多発リンパ節転移は消失した(写真1参照)。

写真1

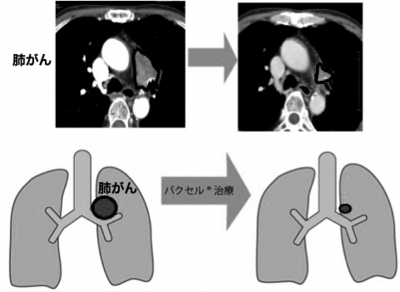

2つ目の症例の患者・Bさん(60歳代・男性)は、胃がんになり、術前検査中にⅡB期の小細胞肺がんも発見された。そこで当クリニックを受診した。他の医療機関で胃がんの抗がん剤治療を行いながら、当クリニックで樹状細胞がんワクチンと活性化リンパ球療法を1コースずつ併用した。その後、CT検査では肺がんも胃がんも縮小した(写真2参照)。

写真2

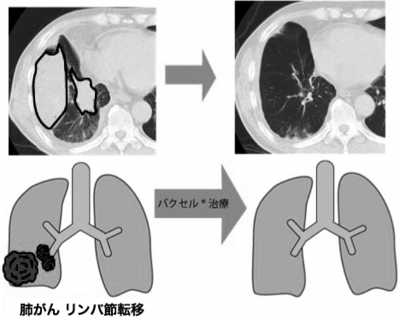

3つ目の症例の患者・Cさん(60歳代・男性)は、肺腺がんの手術を受けたものの再発した。リンパ節転移も見つかり、抗がん剤治療をスタートさせた。その後、がん性胸水が溜まっていることもわかった。Cさんは当クリニックを受診し、樹状細胞がんワクチンを1コース受けた。その結果、画像ではがん性胸水と多発リンパ節転移が消失した(写真3参照)。

写真3

当クリニックが開業してから6年以上が過ぎた。この間、400人以上(大部分がステージⅣか再発・転移のがんを抱えていた)の患者さんに免疫細胞療法を行ってきた。肺がんの数は、大腸がん、膵がん、胃がんに次いで4番目に多い。

2015年6月、私は一般社団法人 横浜市港北区医師会の副会長と、港北医療センターの副センター長に就任した。今後も、地域に根差した医療を実践すると共に、日本中、あるいは海外の進行性・難治性のがんを抱える患者さんの5年生存率50%(現在=38%)を目指し、治療効果をプラスする「最新のがん治療」を行っていくつもりである。

(2015年7月30日発行 ライフライン21がんの先進医療vol.18より)

Life-line21 Topic

バックナンバー

『ライフライン21 がんの先進医療』は全国書店の書籍売り場、または雑誌売り場で販売されています。以下にバックナンバーのご案内をさせていただいております。

『ライフライン21 がんの先進医療』は全国書店の書籍売り場、または雑誌売り場で販売されています。以下にバックナンバーのご案内をさせていただいております。

掲載記事紹介

「ライフライン21 がんの先進医療」で連載されている掲載記事の一部をバックナンバーからご紹介します。

「ライフライン21 がんの先進医療」で連載されている掲載記事の一部をバックナンバーからご紹介します。

定期購読は受け付けておりません。

「ライフライン21 がんの先進医療」は、VOL.57をもちまして終刊となりました。

「ライフライン21 がんの先進医療」は、VOL.57をもちまして終刊となりました。

全国がん患者の会一覧

本欄には、掲載を希望された患者さんの会のみを登載しています。

本欄には、掲載を希望された患者さんの会のみを登載しています。

[創刊3周年記念号(vol.13)]掲載

がん診療連携拠点病院指定一覧表

(出所:厚生労働省ホームページより転載)

(出所:厚生労働省ホームページより転載)

緩和ケア病棟入院料届出受理施設一覧

資料提供:日本ホスピス緩和ケア協会 http://www.hpcj.org/list/relist.html

先進医療を実施している医療機関の一覧表

(出所:厚生労働省ホームページより「がん医療」関連に限定して転載)

(出所:厚生労働省ホームページより「がん医療」関連に限定して転載)

詳しくはこちら

詳しくはこちら 詳しくはこちら

詳しくはこちら 詳しくはこちら

詳しくはこちら

TOP

TOP 会社案内

会社案内 お問い合わせ

お問い合わせ ギャラリー

ギャラリー 書籍案内

書籍案内 Lifeline21 Topics

Lifeline21 Topics